1996年11月・日本教育工学会第12回大会発表論文集P.227

学校をベースとした

地域コミュニティエリアネットワークの構築

Construction of School Based Regional Community Area Network豊福 晋平 TOYOFUKU, Shimpei

国際大学グローバルコミュニケーションセンター

Center for Global Communications, International University of Japan

<あらまし> 教育現場へのネットワーク導入は様々なメリットをもたらすが、維持管理のための負担は従来の教育機器とは比較にならないほど重い。導入には、コストに見合うだけの日常的利用を前提としたプランニングが欠かせない。本稿では、学校のネットワーク環境整備の1モデルとして、学校をベースとした地域のコミュニティエリアネットワークを取り上げ、そのコンセプトと環境構築について述べる。

<キーワード> インターネット 学習環境 コミュニティエリアネットワーク

1・学校における通信メディア

ネットワークの普及により、学校の通信メディアは大幅に多様化する可能性がある(表1)。特にパーソナルからグループにいたる層では、新たな通信手段としての利用価値は高く、授業実践報告も数多くなされてきている。だが、ネットワークはその性格上、授業実践以前のコミュニケーション成立や、機器維持管理の課題を素通りする訳にはゆかないが、これらをトータルに扱う研究考察はいまだ十分ではない。

このプランは、1994年から開始された学校間交流プロジェクト「メディアキッズ」のシステム構成をもとに、電子会議室システムによる地域コミュニティを学校ネットワーキングの中心におき、その環境構築の要因を整理するとともに、発展的に授業実践や、WWWによる情報発信をとらえようとするものである。

表1 学校における通信メディア

|

|---|

2・地域コミュニティのコンセプト

ネットワークコミュニティは、メンバーの嗜好や属性になんらかの共通点があれば成立する。これに範囲(組織、地域など)を組み合わせることで多層的な場の形成が可能である。また、コネクション・レス型の電子メール・電子会議室システムは、時間や場所の制約がないので、生活が多様化した現代でも比較的コンタクトが取りやすい。

学校をベースとした地域コミュニティの大きな目的は、地域をキーとすることで「お互い歩いて会いにゆける範囲」でありながら希薄になったと言われる地縁コミュニケーションをネットワークで補償することである。

したがって、対象者や利用範囲は教師や児童生徒、授業実践に限定しない。保護者、卒業生、地域の人々までを範疇とし、学校関連の情報以外に地域の生活情報をも取り込むことにより、これまで学校から疎外されていた要素を有機的につなぎ合わせることが可能となる。

3・コミュニティネットワークの整備

コミュニティネットワーク整備は、大きく技術層・環境層・実践層に分けられる。

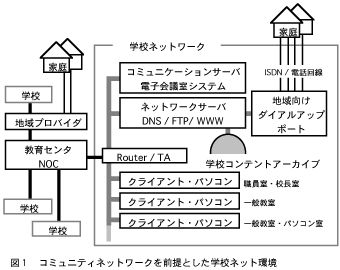

技術層では、ネットワーク回線、サーバー環境、アプリケーションの選定が課題である。図1に学校のネットワーク環境を示す。この環境の特徴は、職場や家庭から多様な手段でアクセスできるよう、地域家庭向けにダイアルアップ用ポートを学校側に設置し、かつ、プロバイダ経由のTCP/IPプロトコルによるサーバ接続を可能にしている点である。

もうひとつの特徴は、電子会議室専用のコミュニケーションサーバ(FirstClass)とアクセスファイルを用いる点である。インターネットのメールも、ゲートウェイを通じて読み書きができる。また、他のコミュニケーションサーバと定期的にメールの交換を行うことが可能である。

これにより、1)子供達が扱いやすいインタフェースを備え、電子会議室群にビジュアルなガイダンスと親近感を与える事ができる(図2)。2)IDとパスワードによって保護され、各会議室への参加を任意に設定できるので、セキュリティ面からみても安全であり、メンバー同士の信頼関係が作りやすい。

環境層では、運用に関わる技術支援、サーバー管理、校内の運営体制、クライエントマシンの整備、教員・児童生徒の研修プログラムの構成、などが課題である。

日常的なネットワーク管理を一部教員に依存するのは、負担の過大さからみても現実的ではない、と思われる。学校側に設置するサーバ機器は、簡単で、ローコストで、堅牢でなくてはならない。行政側の技術的バックアップ体制を整備するとともに、DNSやWWWといったサーバを教育センタ側で集中管理する、など思い切った対策が求められるであろう。

図2 扱いやすいインタフェースとビジュアルなガイダンス (コミュニケーションからコンテントの蓄積へ) |

|---|

4・コミュニティネットワークでの実践

実践層は段階的に3つのステージが考えられる。最初は、地域コミュニティにおける「コミュニケーションステージ」である。例えば、表2のようなメンバー構成と目的に応じた会議室が設定できる。

電子会議室では、会議をモデレートする役割が必要であり、参加者に対しネチケットを理解させ、自律的な行動が取れるような、段階的ステップを準備しなければならない。モデレーションは教師が行うことが多いが、保護者や地域からの応援を得ることもできる。

授業実践などで、他校や外部に対して調べものを依頼したり、共同でプロジェクトを行うのは、2つめの「コラボレーションステージ」以降にあたる。このステージでは、学校外とも積極的に関わりながら、コミュニケーションから生まれた作品やレポート群を学校コンテントアーカイブに蓄積してゆく。地域学習と同時に地域の人々とのコラボレーションが行われれば、地域特有の情報を集めることもできる。

3つめは「プレゼンテーションステージ」として、コンテントアーカイブに蓄積された作品を加工し、WWWからの情報発信をおこなう。デジタルデータは複製が容易であり、学校に残された数多くの作品を豊かな地域の電子図書館として公開することができる。また、WWWから呼びかけをおこない、広範な活動をオーガナイズしてゆくことが可能になるであろう。

表2 コミュニティエリアネットワークの会議室の例

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jun. 1. 1998.

Copyright (C)1996 Center for Global Communications, International University of Japan