教育×破壊的イノベーション

経営学とイノベーション論は、教育業界から最も遠い領域と考えていいかもしれない。しかしながら、教育工学の黎明期にあたる1900年代は、いわゆる名人芸・職人芸と呼ばれてきた教職に対して、科学的合理性と工場経営における品質管理の方法を持ち込み、教育制度に大きなインパクトをあたえた経緯があるから、おそらく、テクノロジーによるインパクトを既存制度に与えるというイノベーションの遺伝子は、あいかわらず残っていると考えてよいだろう。この業界のフェアやシンポジウムのタイトルを参照すれば分かるが、とかく「○○で教育を変える」というキャッチフレーズが多用されるのは、なによりの証である。

しかし、「○○で教育を変える」というフレーズ、とかく他分野の研究者からは格好の突っ込みネタである。過去数十年にわたって、売り文句ほど教育は変わっていないし、校内をちょっと探せば、使われずにガラクタと化した製品は山のように見つかるから、我々はオオカミ少年と言われている。教育はそもそも細やかな努力と改善に支えられてきた領域だから、勇ましく革新を売り物にしながら、実際は何も変えられないのはなさけない。身の程を知れということなのである。

教育工学の研究者として、この汚名を返上するには、次の2点を乗り越えねばならない。すなわち、

- テクノロジーの持つ潜在的な可能性を教育にストレートに活かす方法はないのか

- 画期的なプロダクトやメソッドが普及拡大できないのは、何が足りないのか

これらの課題に答えられない研究者にとって「○○で教育を変える」というフレーズは禁句である。

さて、ぼやきはこれくらいにして、テクノロジーの潜在的可能性を教育に活かそうとすれば、当然のことながら既存の教育制度と対決して、ブレークスルーをつかまなければならない。教育制度は既存の手続きと制約でできた堅牢な石造りの建物のようなものだから、ごく真面目に正面突破を考えると、いとも簡単に制度に絡め取られてしまう。たとえば、「授業の単元で使うために」「教具の一つとするために」といいつつ教育場面に擦り寄った問題解決を重ねると、「角を矯めて牛を殺す」の通り、本来もっていたはずのインパクトは失われて、結果としては、「どうでもいいような」ものしか残らない。理論を振りかざして、学校現場に迷惑をかけまくる研究者は論外だが、フィールドワークと持続的な改良に徹しすぎると、今度はエッジがなくなってしまう。現場と関わり続けながら、プロダクトやメソッドを開発する立場としては、各要素との距離とバランスの取り方に苦労することが多い。

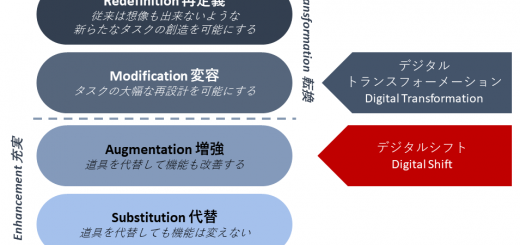

そんな問題意識のなかで、8年ほど前、たまたま読んだドラッガーとクリステンセンの著作は、いずれも経営学イノベーション論としてはポピュラーな部類に入るものだが、門外漢が読んでも十二分に興味深いものだ。特にクリステンセンが述べる破壊的イノベーションと、初期の教育工学研究とは、コンセプトとしても重なる部分が多いように感じる。

経営学者としては一流のクリステンセンが、今度は教育ネタで本を出したというのだから、これは読まずにはいられない。サラサラと読んだところでは、まさにITを破壊的イノベーションとするプランの数々。これまでの彼の主張がベースになっているから、やや上滑りの印象はぬぐえないが、これまで漠然と考えていたことをきっちり整理するには役立つかもしれない。内容については、そのうちにまたご紹介することにしよう。